Quelles sont les promesses de l’éducation dans la réalisation de la transition écologique ?

Commentaire de « L’éducation relative à l’environnement : possibilités et contraintes » de Lucie Sauvé, enseignantes chercheuse, doctorante en éducation à l’environnement.

En 1977, la conférence intergouvernementale de Tbilissi (Géorgie) officialise l’Education à l’environnement au niveau international :

« L’éducation à l’environnement a pour but d’amener les individus et les collectivités à saisir la complexité de l’environnement tant naturel que créé par l’homme, […] à acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon efficace à la prévention, à la solution des problèmes de l’environnement, et à la gestion de la qualité de l’environnement. »

L’objet de l’éducation relative à l’environnement est certes, la Nature, mais plus largement notre relation à ce qui nous entoure (notre » être-au-monde « ).

Les nombreux visages de l’ERE

(Éducation Relative à l’Environnement)

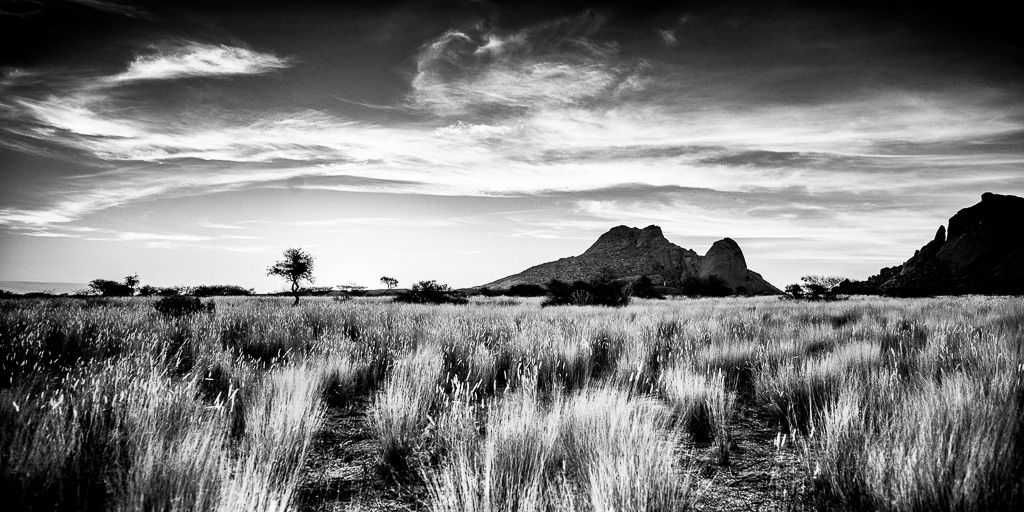

L’environnement au sens de la NATURE

« A l’origine des problèmes socio environnementaux actuels, il y a cette rupture fondamentale entre l’humain et la Nature, qu’il est crucial de colmater

». Il s’agit de la principale explication au fait que nos activités (au moins depuis

les premières révolution industrielles) se soient progressivement développées en

marge de la Nature, et seulement pour servir les intérêts de l’humain. Il s’agit donc aujourd’hui de ne plus se penser émancipé des lois naturelles, et de considérer les intérêts de la Nature, de laquelle nous faisons intégralement partie, comme profondément les nôtres. Puisqu’après tout, la femme et l’homme

sont certainement l’une de ces plus belles créations. L’ERE suit ainsi la logique suivante : éprouver la Nature pour mieux la connaître, mieux la connaître pour l’aimer, l’aimer pour la respecter, la respecter pour la préserver ou la défendre.

L’environnement comme fournisseur de ressources

Eduquer à la gestion de nos entreprises et de nos conduites individuelles et collectives à l’égard des ressources vitales puisées dans l’environnement. Les notions de conservation, de consommations raisonnées, de solidarité, de partage équitable doivent faire partie intégrante de nos cultures

L’environnement dans son aspect systémique

L’approche systémique vise à « reconnaître les liens entre l’ici et

l’ailleurs, entre le passé, le présent et l’avenir, entre le local et le global, entre

les sphères politique, économique et environnementale, entre les modes de

vie, la santé et l’environnement etc. Un point essentiel est d’appréhender

sa « maison de vie » dans toute cette diversité, y définir son rôle et apprendre

à le remplir du mieux possible. Et ainsi d’acquérir une conscience du vivre ensemble, à (très) long terme, et à l’échelle planétaire. « Penser la Terre

comme un macro-organisme.» Mais sommes nous seulement capable

de penser de la sorte ? Le monde dans lequel nous vivons n’est

il pas trop grand et trop complexe à penser dans son intégralité pour un seul

esprit ? Si chaque milieu se définit par ces propres champs de préoccupations, de pensées, et d’actions, il en existe alors autant que notre monde est riche et complexe. Une réponse viable à cette diversité est la pluridisciplinarité, qu’il semble primordial de généraliser à toute équipe d’action. Initier des « dialogue de savoirs de divers types: savoirs scientifiques, savoirs d’expérience, savoirs traditionnels, etc ».

L’environnement au sens de nos lieux de vie

L’école, la maison, le travail, les transports (etc) sont nos réalités quotidiennes, et

le théâtre de nos actions, et de notre responsabilité environnementale (ou

pas). En renouvelant notre regard, en étant appréciatif et critique à la fois, nos lieux de vie peuvent évoluer vers la forme qu’on voudras leur donner. Souvent critiquée, et pensée comme vaine, l’idée que chaque personne puisse agir simplement, et à son échelle demeure non seulement une vérité, mais aussi peut être l’arme la plus sure et la plus immédiate pour réaliser la transition dont nous parlons et pensons tant. Parce qu’il ne tient finalement qu’à toi, moi, lui, elle d’initier ou de s’engager dans des projets d’aménagement, et de favoriser la convivialité, le confort, la sécurité, la santé, ou encore l’aspect esthétique des lieux de notre vie quotidienne. Il nous faut relativiser le rôle à jouer des politiques et dirigeants, pour reconnaître aussi nos propres responsabilités, et les assumer.

L’échelle des lieux de vies peut nous permettre de sortir de notre passivité.

L’environnement et les problèmes qu’il pose

L’ERE vise à permettre à chacun une investigation, ou du moins un regard critique sur les réalités sociétales et les problèmes qui s’y posent. Prendre notamment conscience que les problèmes environnementaux sont essentiellement associés à des jeux d’intérêt et de pouvoir entre les couches de dirigeants, où de cruciaux choix de valeurs sont fait.

Limites et contraintes

L’ERE, comme elle est décrite par Lucie Sauvé, relève d’un projet de société, et même d’un « projet d’humanité ».

L’éducation est assurément le meilleur moyen pour réaliser une transition

écologique globale, et durable. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile à

mettre en place ? Pourquoi les acteurs de la transition (ong, asso, entreprises, ministères, etc) comme tous les gens soucieux de préserver l‘environnement ne concentrent-ils pas leurs actions sur l’ERE ?

Pourquoi entend-on davantage parler d’actions ponctuelles de prévention, que de nouvelles mesures et initiatives prises en faveur de l’éducation à l’environnement. Si nous avons conscience depuis des décennies qu’elle a le potentiel, à long terme, de réformer en profondeur notre société, que fait-on, ou que s’est-il passé?

Quand nos valeurs et nos logiques vont-elles s’inversées, de manière commune ? Car la question qui subsiste est de savoir dans combien de temps

pourrait-on envisager que la transition écologique soit réellement effective.

Le temps presse, il nous faut inverser la tendance au plus vite. Il est dit dans cet article que le premier obstacle à l’application de L’ERE est la disproportion entre la matière théorique et les outils pratiques. Il semble urgent de penser des solutions de mise en oeuvre, et particulièrement d’un point de vue économique.

Un coup d’oeil sur le site du ministère de L’Éducation Nationale suffit d’ailleurs pour constater que pas (ou peu) de budget semble être accordé à l’Education à l’environnement.

Mais alors pourquoi l’ERE, dans quelque forme que ce soit, fait – elle aussi peu

culture en France quand nos voisins de Scandinavie (très souvent cités) éduquent à la Nature et à son respect depuis bien longtemps ? Il est peu probable que ce décalage soit uniquement du au budget accordé à

l’éducation. Un paradoxe émerge entre le besoin de faire évoluer notre culture commune pour se donner les moyens de mettre en place les solutions présentées par l’ERE, et en même temps, par le fait que l’ERE soit précisément le meilleur moyen de faire évoluer cette culture commune.

« En raison de son ampleur et parce

qu’il fait appel à des changements

en profondeur, le projet éducatif de

l’ERE est difficile à réaliser.

C’est toute la société éducative qui est

interpellée par ce projet : l’école, les

musées, les parcs, les municipalités,

les organismes communautaires, les

entreprises, etc »

La théorie, parce qu’elle mène à une vision globale des problèmes et des nécessités d’actions, trouve peut être ces limites dans ce qu’elle a de trop ambitieux. Il nous faut dans un second temps, dépasser cette grandeur de

pensée pour faire focus sur des plus petites échelles et leurs moyens

d’actions. Il s’agit en fait d’une dynamique circulaire, un moyen pour chaque acteur qui agit à son échelle, d’apporter à d’autres, ailleurs.

A valeur d’exemple : Un chef d’entreprise qui choisit de recycler entièrement ces

déchets en les revalorisant lui-même, va inspirer une de ces employées qui décide de fonder une association pour lutter contre la production de déchets

à l’échelle des foyers, qui inspirera elle même, un professeur des écoles, qui

décide d’emmener sa classe de CE2 dans la forêt tous les mardi après midi. (etc)

Un projet aussi global va se mettre en place petit à petit, à partir d’un ensemble d’actions, plus ou moins modestes.

L’exercice de l’ERE à travers celui du DESIGN

L’exercice du design présente des similitudes avec les différentes préoccupations de l’ERE, et un vrai potentiel dans ses applications.

Le designer porte un regard critique sur notre environnement, sur nos façons

d’être au monde, sur les mécanismes de sociétés, leurs potentiels, leurs limites.

Il s’empare des paradigmes de son époque. Il est un levier. Il crée des impulsions, il reconduit des valeurs de société. Il interroge, questionne, requestionne ces contemporains et tente de les accompagner dans l’exercice du

recul critique et du positionnement. En ce sens, le design n’est pas dénué

de visées éducatives. Une forme d’éducation indirecte, en autonomie.

Assurer ou recomposer le dialogue entre différents acteurs est également l’un des rôles du designer, qui à la particularité de ne souffrir d’aucune frontière de

milieu, et qui par essence, dans l’exercice de sa profession, porte cette culture

de croisement de domaines, de visions et de techniques, si essentielle à la

transition écologique. Il joue d’un regard inédit, puisque extérieur, mais aussi personnel, puisque sensible.

Corentin Rivière – Juin 2017